經歷了停課、停產文革動亂的中國,1973年人們看到打不倒的小個子鄧小平的復出,重新擔任國務院副總理,恢復生產,安定發展經濟成為中國發展的一條主線。也是在這年省公司獲得自營進出口權,改變了調撥紅茶原料供廣州、上海口岸出口,無進出口經營權的歷史。1972年省公司劃歸中國土產畜產進出口總公司管理,改名為“中國土產畜產進出口總公司云南茶葉進出口分公司”,公司也隨著中國的改革開放發展而不斷壯大。

1973年應香港客戶的要求,省公司組織老茶葉專家譚自立、吳啟英、王星銀研制恢復生產七子餅茶。云南省歷史上生產的七子餅茶(也稱僑銷園茶),在50年代作為普洱茶專門對港澳同胞銷售,深受歡迎。1959年以后停止生產,為了恢復云南省這一傳統茶葉出口商品的生產,1973年按原來品質規格安排下關茶廠和勐海茶廠試生產。

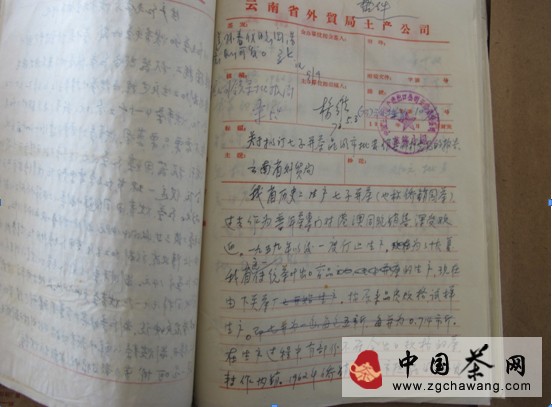

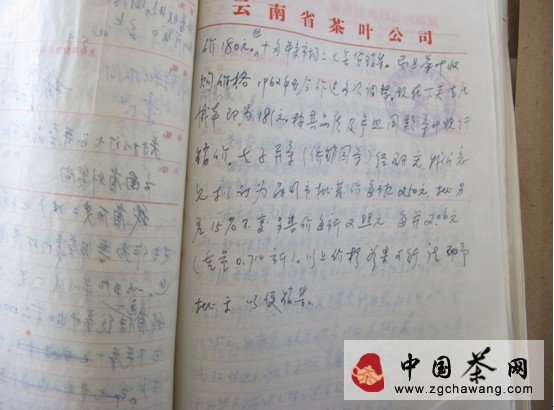

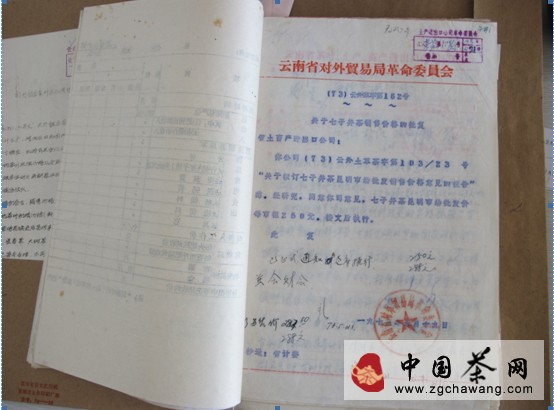

1973年省公司安排勐海茶廠試樣,1974年針對勐海茶廠的樣品,見《(74)云外茶68/25號》,關于試制七子餅茶的通知:文中強調我們對照58年僑銷園茶進行審評,規定了原料配方(青毛茶一級:5%,五級:20%,六級:25%,七級:25%和八級:25%)和重量:0.714市斤,即357克等等品質要求。

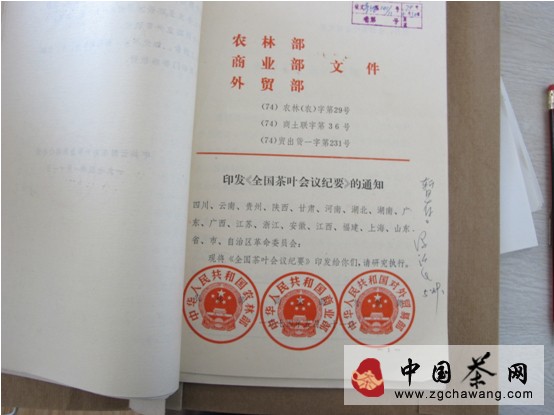

在1974年全國茶葉土產畜產工作會議中明確,七子餅茶由云南公司自營出口,由香港德信行對外成交。

1975年省公司(云南中茶前身)要求勐海茶廠改進品質和包裝的發文,該文由譚自立同志起草。規定外包竹籃,內包筍葉,不能使用膠合板和紙箱包裝。

這些歷史資料證實,云南中茶,也就是當時的省公司,1973年開始研制七子餅茶青餅,1974年七子餅茶在秋交會上首次成交,在以后的四十年里,隨著茶葉出口量的增加,形成普洱生茶7542、7532等等嘜號對香港的出口。臺北黃先生在命名73青餅時,想必是從不同的渠道了解到這段歷史,73青餅是云南中茶研制生產七子餅茶的起點,創造40年的經典,多年來一直被茶人深愛和追捧,尤其在港澳地區深受歡迎。

看到這熟悉的筆跡,回想到30年前剛從大學畢業的我,在昆明茶廠工作時,幸運得到吳啟英老師的指教,后來到公司審檢科工作,王星銀老師曾擔任科長,老專家譚自立老師退休后被公司回聘作為審檢科的技術顧問。老專家們嚴謹的科學態度,誠實的科學道德,實事求是的工作作風,就茶論茶與豐富的茶葉審評經驗,給后人留下了寶貴的財富,也深深影響著我的職業生涯。在紛憂的塵世中,他們的茶技、茶品、人品是我們后人的楷模。

如今世界在變,普洱茶市場的格局在變,真正沒變的是中國茶葉的第一品牌“中茶”,在這群雄逐鹿的時代,它依然保持著一貫的作風,做良心茶、放心茶,老百姓喝得起的茶;踏踏實實,忍辱負重,傳承歷史,再鑄輝煌。